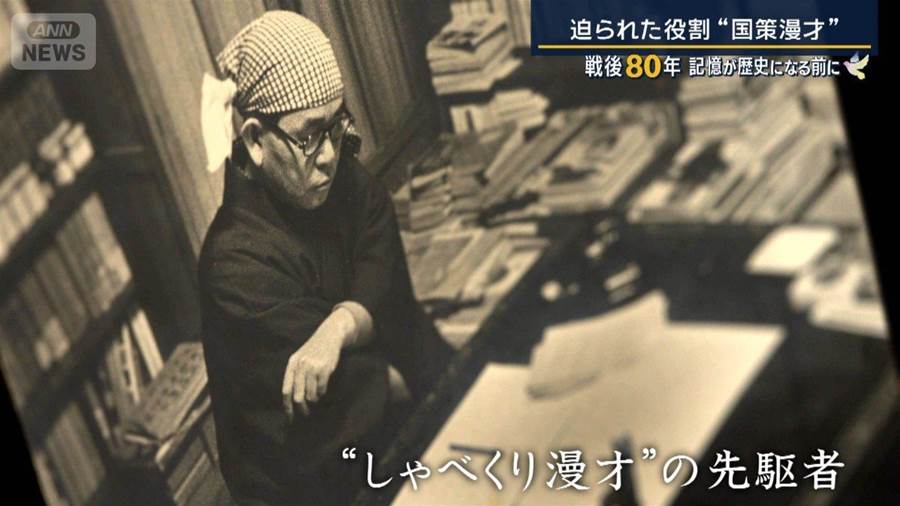

このニュースは、お笑いという娯楽が戦時中に国策の一環として利用された歴史的な出来事を伝えています。1938年の日中戦争の際、漫才や落語は兵士たちの士気を高めるために使われ、人気の漫才師や落語家たちが「わらわし隊」として兵士のもとを訪れました。漫才作家の秋田實は標語を広めるよう指示され、不本意ながらも戦意高揚を意図した作品を作らされました。

また、落語も同様に戦意を高めるために利用され、国策落語が生まれました。このように、戦時中のお笑いや落語が軍部の意向に従わざるを得なかった背景として、当時の緊張感や国民の生活状況が伺えます。

この歴史的な出来事は、娯楽が国家の思惑によってどのように利用され得るかを示しています。戦時中、多くの芸人が意に反して国策に従わざるを得ず、その結果、個人の表現の自由が奪われました。制度的な欠陥として、芸術や娯楽が政治的目的に翻訳され、庶民の意識が意図的に影響されていた点が問題です。この問題を再び繰り返さないためには、まず、歴史的事実としてこうした出来事をしっかりと学び、記録に残すことが重要です。次に、現代においても芸術の自由と多様性を保護する法的枠組みを強化し、国家が文化を統制することを防ぐ手段を講じることが求められます。

また、個々のクリエイターやアーティストが政治的圧力に対抗できるよう、独立したプラットフォームと支援体制を整えることが必要です。娯楽や芸術は、社会において自由であるべき存在であり、政治的意図によって、その純粋な価値が損なわれることは許されるべきではありません。歴史が教えるこの温故知新の教訓を、私たち自身の姿勢を見直す契機として活用し、未来に活かしていきたいものです。

ネットからのコメント

1、今の林家三平が国策落語の再演活動をしてることや父や祖父が噺家でありつつ戦争に向き合わざるを得なかったことは、以前に別の番組でも見たことがある。また国策漫才に関しては、今年再放送されてた朝ドラ「カムカムエヴリバディ」でも、エンタツ・アチャコの人気演目が戦時色の強まりで変わってしまったことが描かれていた。テレ朝のニュースということで戦時中の朝日新聞のことと重ね合わせて「お前が言うな!」的なコメントをしてる人が多いが、けして新聞が売れるから軍部に迎合したわけではなく、そうしないと官憲に引っ張られるような時局で、どう抗っていけというのだろうか。

2、お笑いも時代によってこう利用されたという歴史ですね。以前エンタツ・アチャコの国策漫才をミキが再現するという企画を見ましたが、ボケが言うことをツッコミが否定する掛け合いで、必ずしも国策に迎合しない抵抗が笑いの中に感じられました。ミキも普段のスタイルとは違う一面を見せて、掛け合い漫才の面白さをよく出していましたよ。

3、とにかく他国との戦争状態に入ると、もう事の善悪は関係なく、国民が一丸になってしまいますね。全てのメディアが国策優先メディアになってしまいますが。これは仕方がないことでしょう。戦争をするのには「それなりの理由」がありますから、その理由ゆえの戦争を否定はできなくなり、そして、一度戦争を始めるとなかなか終わりにくくなります。だから、「理由はどうあれ」戦争は絶対にしてはいけない、ということでしょう。

4、国策落語を取り上げるのであれば、なぜ国策落語をせざるを得ない状況であったかを、もっと突っ込んだ方が良かった。官憲からのお達しで、禁止落語が指定されたこと。そして、それを供養するために落語塚が作られたこと。

この辺りも取り上げて欲しかったな。

引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/e47ab8ed17c424863dd76ce11b566cd4602e374e,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]