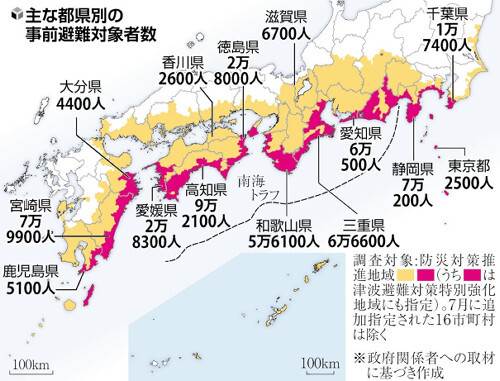

南海トラフ地震に備え、日本政府が実施した初の調査によると、巨大地震警戒が発令された際に事前避難が求められる住民は全国で52万人を超えることが判明しました。内訳は配慮が必要な高齢者や障害者が半数以上を占めています。政府は調査結果を基に、避難が円滑に行われるよう自治体への支援強化を進めています。千葉から鹿児島までの16都県130市町村が事前避難を指定しており、対象住民は高知県が最も多い約9万2100人に上ります。

課題として「避難所不足」や「高齢者らの避難」が挙げられており、国は支援体制の強化を求めています。

南海トラフ地震に関する事前避難調査は、確かに必要なステップです。しかし、避難の対象地域や人数を把握しただけでは不十分です。特に、国の防災対策と各自治体の現場対策には大きな隔たりがあります。耐震不足の住宅や海抜ゼロメートル地帯の住民が多く存在する地域では、安全を確保するための道筋が明瞭でなく、この点は問題です。まず、国と自治体が連携し、避難所の増設と現況に応じた地域対応策を立案すべきです。次に、高齢者や障害者への特別支援を策定し、避難プロセスを円滑化する必要があります。さらに、国は避難にかかる費用を補助し、住民への具体的な支援を強化してほしい。安全な暮らしと安心感を保証するためには、現場での実働が非常に重要であり、言葉以上の行動が求められています。

市民の生命と生活の保護は、単なる法定義や計画の枠を超える、大胆な対策を講じる意志にかかっています。

ネットからのコメント

1、『南海トラフ地震臨時情報のうち最も切迫性が高い「巨大地震警戒」が出た際』とさらっと書いてありますが、完全にミスリードです。巨大地震「警戒」が出される場合の状況について、報道機関ももう少し自分の頭で考えて解説をしていただきたいと思います。つまり「警戒」は、想定震源域のどこかで半割れM8級地震が発生した場合に発表されるわけですから、すでに激甚な被害、数千~万単位の犠牲者が揺れと大津波で発生している可能性があり、一部地域で既にそのような「悲惨な状況」になっている中で発表されるのが「警戒」なのです。もちろん、その時には大津波警報が太平洋沿岸の広い範囲で既に発せられ、日単位で出っ放しになるでしょう。津波想定エリアの方で無事な方はすぐに避難が必要です。そして「さらに最低1週間」呼び掛けられるのが「事前避難」。つまり「避難の継続」です。このイメージを伝えない報道ばかりなのは問題だと思います。

2、現実的に見て来るか来ないか分からないものに1週間避難行動が出来るかどうか……リタイアされた方などは動けるだろうけど、経済的にも生き物を扱ってたりインフラ系の方は無理だろうし、どれだけ強制力持たせるかと来なかった場合の補償も含めてきちんと決めないと従わない人も多くなるでしょうね。

3、簡単に避難と言っても、病気治療中の方々や専門的治療が必要な方々の受け入れ先、何かしらの補助を必要とされる方々の受け入れ先などを探すのは大変です。近隣で被災しなかったとして、日常生活は送れたとしても被災地から近い地域の病院もパンクするでしょう。健康な方々は自力で避難できるでしょうけど、既に病院や補助を必要とされてる方々は、万が一の時の受け入れ先の目星をつけておいた方がいいと思います。

4、一般に、報道で「巨大地震警戒」が取り上げられる際、あたかも「これから巨大地震が起こる可能性が非常に高まった」という未来の出来事として語られがちです。しかし、ご指摘の通り、「巨大地震警戒」が発表されるのは、以下のいずれかの条件を満たした場合です。想定震源域の半分程度(半割れ)でマグニチュード8クラスの地震が発生した場合想定震源域の陸側プレート境界付近でマグニチュード8クラスの地震が発生した場合想定震源域外でマグニチュード8クラスの地震が発生し、南海トラフのプレートに影響を及ぼす可能性がある場合いずれのケースでも、すでに大規模な地震が発生し、広範囲で甚大な被害(揺れ、津波)が発生している可能性が高い状況です。

引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/975ae9a62bf565bf8ee8a554ebde0258dbadb92b,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]