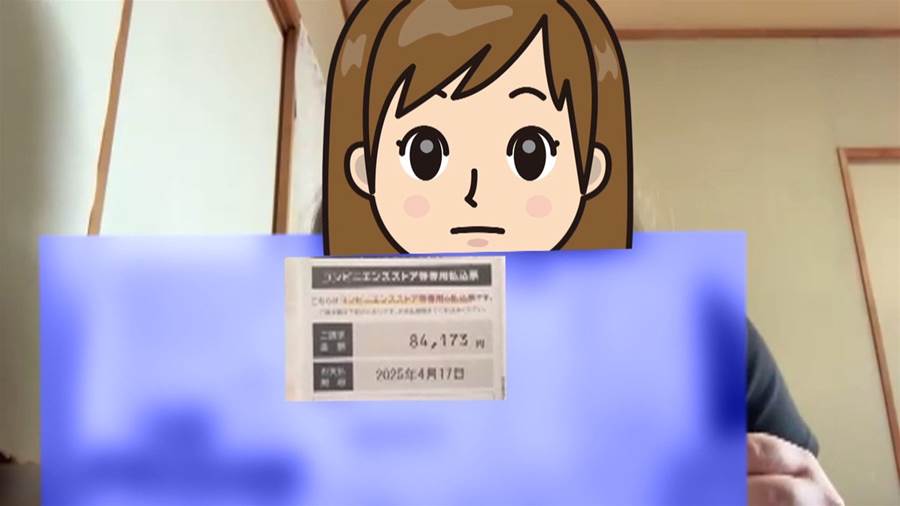

2024年11月、ある女性が利用する後払い決済サービスで不正利用被害に遭いました。使った覚えのない25万円の請求が、海外のインターネットゲーム会社に対するものでした。アカウントが乗っ取られていたことが判明し、女性はすぐにカスタマーセンターに不正利用の調査を依頼しました。しかし、初回の調査では不正と認められず、支払いを迫るメッセージや法的措置の警告書が送られてきました。

最終的に再調査によって支払い義務がないことが明らかになり、解決まで約半年を要しました。この問題の背景として、後払い決済サービスには法律による補償がなく、不正の際に消費者は多大な精神的負担を負うことが挙げられています。

この事件を通し、後払い決済サービスの重大な問題点が浮き彫りになりました。現状、多くの日本人がこの便利で迅速な支払い方法を利用していますが、法的な保護がないため、万が一の際の不正利用に対する補償が非常に乏しいです。クレジットカードには法律に基づく補償制度がありますが、後払い決済にはそれが存在せず、事業者次第となるのが現状。本来、消費者は安心して便利なサービスを利用できるべきなのに、不十分な法整備によりその信頼が脅かされています。解決策としては、まず「後払い決済サービス」に関する法律を整備し、消費者保護のための明確な補償制度を設けることが必要です。

次に、事業者に対して不正利用への迅速な対応を義務付けるルールを設けることが考えられます。さらに、消費者自らが防衛策を講じ、アカウント情報の管理を強化する啓蒙活動も重要です。便利さと安全性のバランスを保つ制度設計を求め、社会全体が消費者を支える環境を築き上げることが急務です。

ネットからのコメント

1、わかりにくい記事だった。ネットの販売サイトで見るコンビニ払いの話かと思ったがトラブルの理由がわからない。ゲームの話になってアカウント乗っ取りかと思うがゲームはしたことがないということでますます混乱する。何かを説明する記事なら何についての文章かを最初にはっきりさせるべき。

2、ちょっと書き方足らずで後払い決済サービスがどのようなものなのかをもうちょっと詳しく書かないと消費者への注意喚起にはならないのでは。私はこれを使ったことは無いが、クレジットカードの場合不正使用されるとカード会社のシステムでアラートが立ち、本人に連絡が来る。実際に2度カードを不正使用され、総額50万円ほど使われたが、支払うことはなかった。簡単なシステムにはそれなりの理由があることを認識して使った方がいいでしょうね。

悪意のある第三者はそこらじゅうにいて、私たちの財布を狙っていると思って世の中に普及している、長年使われている手段を使うのがいいかも。とはいえ証券会社のユーザーすらないハッキングされる時代なので何も信用できないんですけどね。

3、弁護士は正義の味方ではありません。お金を払ってくっるクライアントの味方です。そこには正義はなく、いかに法の抜け穴を突き、時には法を破ってもお目溢しの領域をついて金を取るのが彼らの仕事です。なので「弁護士だから正しい」なんて思わず、必要ならきちんと戦うことが必要です。

4、こういう輩は弁護士も含めてグルですから被害者が表立って裁判したり訴訟を起こさないことを前提に脅しをかけてくるのです。まずは、消費者センターに連絡し該当する会社についても消費者庁に会社名も含めて連絡弁護士からの電話はすべて録音し、身元がはっきりわかっている場合弁護士協会に悪質な会社に加担する弁護士がいる旨を通報し、弁護士の動きを封じてしまえばいいと思います。もし、脅しをかけてきたら恐喝罪で逆に訴訟をおこせばいいと思います。

引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/981fc57bc5beac211c18313263c8973eb33fba71,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]